Reaktive physikalische Therapiemaßnahmen werden bei akuten und chronischen Enthesiopathien im Rahmen eines konservativen multimodalen Therapieansatzes häufig als begleitende Intervention neben Krankengymnastik, medizinischer Trainingstherapie u.a. mit exzentrischem Krafttraining und einer medikamentösen Behandlung eingesetzt.

Für einzelne Verfahren liegt im Gegensatz zu den aktiven Maßnahmen immer noch eine uneinheitliche Studienlage vor, zumal randomisierte kontrollierte Studien mit Verblindung vielfach fehlen und eine Testung gegen Placebo schwierig ist. Differenziert eingesetzte physikalische Therapien können aber bei Beachtung der Kontraindikationen aufgrund ihres günstigen Nutzen-Risiko-Profils sowohl akute als auch chronische Schmerzen positiv beeinflussen und regenerierende Prozesse unterstützen. Der Einsatz als Monotherapie ist wenig sinnvoll.

Ursache

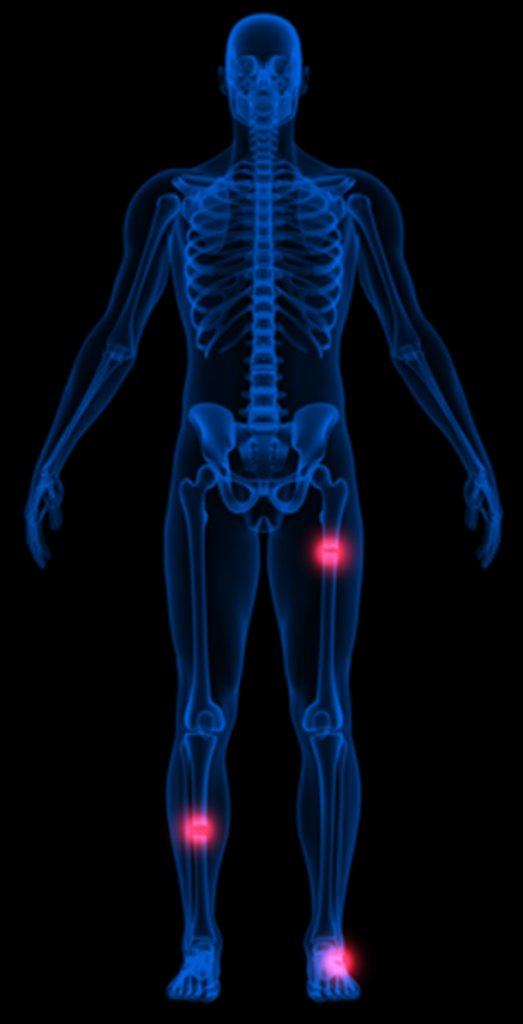

Risikofaktoren für Enthesiopathien sind u.a. repetitive Mikrotraumen bei oftmals erhöhtem Kraftaufwand durch mangelhafte sportliche Technik sowie Rauchen, Übergewicht und zunehmendes Alter. Bei kontinuierlicher Überbelastung wird der normale Regenerationsprozess mit Kollagensynthese gestört. Es resultieren Veränderungen im Sehnenansatzgewebe, die histologisch degenerativ-reparative Strukturveränderungenmit Mikrodefekten, Fibrineinlagerungen und eine Neoangiogenese zeigen. Ohnehin unterliegen Sehnenansätze altersabhängig einem Strukturwandel mit einer Abnahme der Tenozyten sowie der elastischen Fasern. Primär handelt es sich daher um ein degeneratives, weniger entzündliches Krankheitsgeschehen. Neben den Unterarmextensoren und -flexoren (Tennis / Golf) sind vor allem Achillessehne (Laufsport), Patellar- und Supraspinatussehne (Ballsport) betroffen.

Über einen längeren Zeitraum von mehreren Monaten sind die Erkrankungen häufig selbstlimitierend, können aber die Lebensqualität für diese Zeit im Alltag deutlich herabsetzen und die Ausübung jeglicher sportlichen Aktivität behindern. Therapeutisch sollte beim Einsatz physikalischer Maßnahmen zwischen akuten und chronischen Verläufen differenziert werden. Die Diagnose ist primär klinisch durch eine neuroorthopädische Untersuchung zu stellen und kann durch bildgebende Verfahren wie Sono und MRT (Hochfeldgerät) zum differentialdiagnostischem Ausschluss bestätigt werden.

Therapiebesonderheiten

Die physikalisch-Therapieoptionen umfassen insgesamt ein breites Spektrum: Mechanotherapie, Thermotherapie, Elektrotherapie, Ultraschall, Lichttherapie, Stoßwelle und die Balneotherapie. Physikalische Therapien beeinflussen die Trophik, Durchblutung sowie Enzym- und Immunreaktionen und sollen zur Sehnenregeneration und Funktionsverbesserung des betroffenen Abschnitts / Gelenks beitragen. Der Erfolg der Therapie ist nicht nur von der richtigen Wahl der Therapiemethode abhängig, sondern auch ganz wesentlich von der individuellen Dosierung des Reizes, von der Reaktionslage und dem Reaktionsvermögen des Patienten, der Kombination mit anderen Reizen sowie von der Dosierung der räumlichen und zeitlichen Verteilung des Reizes. Die Wirkungen zeichnen sich nicht durch einen linearen Verlauf aus. Die physikalische Therapie stellt keineswegs ein einfaches Adjuvans dar, sondern sollte sorgfältig überwacht werden. Als eigenständige Behandlung unterliegt sie eigenen Indikationen und Kontraindikationen. Physikalische Therapiemaßnahmen sind primär nicht entlastend sondern immer belastend. Ein Therapieerfolg ist nicht nur abhängig von der richtigen Wahl der Behandlungsmethode /-en, sondern auch von krankheitsspezifischen Durchführungskriterien und einem individuell an den Fortschritt angepassten Behandlungsplan. Für die Dosierung und die Häufigkeit der Anwendungen können nicht immer allgemeingültige Regeln aufgestellt werden, da sie eine Abhängigkeit zur angewandten Technik, dem Therapieziel und der Belastbarkeit des zu Behandelnden aufweisen. Insgesamt kann bei allen konservativen Therapien keine signifikante Überlegenheit einer Therapie gegenüber einer anderen Einzelmaßnahme gesehen werden, wodurch der Behandler in der Praxis ein möglichst großes Erfahrungsspektrum benötigt.

Elektrotherapie

Zur Elektrotherapie werden alle Verfahren gezählt, die dem Körper elektrische Energie zuführen. Unterschieden wird zwischen Gleichstrom- und Wechselstromanwendungen. Die Elektrotherapie wird vor allem begleitend zur Schmerztherapie eingesetzt.

Galvanisation

Bei der Galvanisation erfolgt die Behandlung mit Strom konstanter Spannung, Stromrichtung und Stromstärke. Physiologisch kommt es zu einer Verschiebung des Membranpotenzials der Haut- und Muskelzellen im Sinne einer Depolarisation und Hyperpolarisation, die das Mikromilieu der Gewebe beeinflusst. Die analgetische Wirkung tritt zumeist unter der hyperpolarisierenden Anode (Pluspol) auf.

Iontophorese

Bei der Iontophorese macht man sich zusätzlich die Ionenwanderung zur Einbringung von Medikamenten durch die intakte Haut zunutze.

Damit können Prozesse zur Schmerzlinderung, Abschwellung und Entzündungshemmung unterstützend behandelt werden, indem NSAR-, Salicylsäure- sowie Heparin- und Hirudin- haltige Salben unter der Kathode eingebracht werden; kationenhaltige Salben wie Lidocain, Procain, Adrenalin, Histamin und Hyaluronidase werden an der Anode implementiert.

Wechselstrom

Beim Wechselstrom ändert sich die Polung der Elektroden kontinuierlich.

Es werden drei Frequenzbereiche unterschieden:

- Niederfrequenz (0–1.000 Hz)

- Mittelfrequenz (1.000–300.000 Hz, therapeutisch i.d.R. bis 10 KHz)

- Hochfrequenz (über 300 KHz)

Transkutane Elektrische Nervenstimulation (TENS)

Die für die Praxis am weitesten verbreitete Therapiemethode niederfrequenter Wechelströme ist die Transkutane Elektrische Nervenstimulation (TENS).

Dabei kommen ausschließlich bidirektionale nullliniensymmetrische niederfrequente Wechselströme zur Anwendung. Bei den heute handelsüblichen Geräten kann die Stromstärke ebenso wie die Impulsfrequenz und -breite individuell eingestellt werden: Die Wirkung der TENS-Therapie ist in der Regel auf die Stimulationsdauer begrenzt, teilweise gibt es einen poststimulatorischen analgetischen Effekt. Die Effekte der Anwendung sind von Patient zu Patient unterschiedlich, so dass es neben einer individuellen Geräteeinstellung, einer geduldigen Optimierung der Elektrodenplatzierung sowie einer Schulung des Patienten im Umgang mit der eigenständigen Anwendung dieser Therapieform bedarf.

Mittelfrequenz-Interferenzstromtherapie

Bei der Interferenztherapie werden zwei mittelfrequente Wechselströme mit zwei oder vier Elektroden am Körper verwendet. Dort wo sich die Ströme im Gewebe überschneiden, entsteht eine Interferenz. Neben einer schmerzdämpfenden Wirkung kommt es zu einer Durchblutungssteigerung, Detonisierung und Stoffwechselsteigerung im behandelten Gewebe.

Lasertherapie

Bei dieser Form der Phototherapie wird stark gebündeltes, monochromatisches Licht von hoher Intensität eingesetzt. Therapeutisch kommt der sogenannte Low-level-Laser (LLL) zur lokalen Bestrahlung mit Laserlicht niedriger Energie zum Einsatz. Dieser hat wenig thermische Effekte, wirkt aber vor allem durch Aktivierung intrazellulärer photochemischer Prozesse und wird in letzter Zeit auch in der Sportmedizin vielfach vor allem zur Unterstützung regenerativer Prozesse eingesetzt.

Thermotherapie

Die Studienlage hierzu ist uneinheitlich. Unter Thermotherapie versteht man alle Arten von Therapien, bei denen dem Körper – bezogen auf die Körpertemperatur – Wärme zugeführt oder entzogen wird. Grenzen werden durch die thermische Belastbarkeit der Gewebe, insbesondere der Haut, durch die (insbesondere kutane) Temperaturempfindung und durch nervale Eigenschutzreflexe gesetzt.

Wärmetherapie

Ein Wärmeanstieg wirkt im Gewebe stoffwechselsteigernd und analgetisch. Die Temperaturerhöhung erfolgt sowohl in oberflächlichen als auch in tiefergelegenen Geweben und Organen grundsätzlich auf zwei Wegen: entweder unmittelbar durch Eindringen von Wärme aus einem Wärmeträger (z. B. Packungen) oder unmittelbar durch Wärmebildung aufgrund Energieabsorption im Gewebe direkt, beispielsweise durch Ultraschall für tiefergelegene Gewebe.

Wärmepackungen entfalten ihre Thermoeffekte als Wärmeträger. Peloiden wird neben zusätzlich eine adstringierende, entzündungshemmende und schmerzlindernde Wirkungen zugeschrieben. Bei der „heißen Rolle“ kommt es weniger zu einem Wärmeaustausch als zu einem reflektorischen Therapieeffekt, den sich der Therapeut in Kombination mit gelenkaktivierenden Maßnahmen zunutze macht.

Ultraschall

Die Ultraschaltherapie gehört zu den wirksamsten gezielten regionalen Tiefenerwärmungsverfahren. Dabei kommt es über eine Verbesserung der Mikrozirkulation zu einer Steigerung der Durchblutung und in der Folge zu einer Steigerung der Zellpermeabilität und Förderung des Stoffwechsels sowie durch die Indurationsabnahme zu einer Gewebeauflockerung und Schmerzreduktion. Bei der Phonophorese wird zusätzlich zum Ultraschall lokal ein Medikament in Form einer Salbe aufgetragen (z. B. bei Tendinopathien an der Schulter). Die analgetischen Wirkungen sind dabei besser als bei der Anwendung von reinem Ultraschall.

Hochfrequenztherapie (>100 KHz)

Diese werden für therapeutische Zwecke in drei Frequenzbereiche eingeteilt:

- Kurzwelle: Die Kondensatorfeldmethode (zwei Applikatoren) führt zur größten Energieabsorption im Fettgewebe, die Spulenfeldmethode (ein Applikator) hingegen

in der Muskulatur und umgebenden Gewebe. - Dezimeterwelle: Hier wird die größtmögliche Tiefenwirkung erzielt. Allerdings ist das Wärmempfinden der Patienten sehr gering und damit die Dosierung sehr vorsichtig zu wählen.

- Mikrowelle: Bei der Mikrowellenbehandlung werden durch das Strahlenfeld in erster Linie oberflächliche Strukturen erreicht.

Kältetherapie

Kältetherapie führt zu einer veränderten Vasomotorik mit Vasokonstriktion der Haut und Muskelgefäße, zu einem Absinken der Gewebetemperatur und einer Reduktion der Stoffwechselvorgänge durch Verlangsamung der Mikrozirkulation. Es kommt zu einer Hemmung der Freisetzung und Aktivierung von Entzündungsmediatoren und zu einer Schmerzschwellenanhebung und Blockierung bzw. Verlangsamung der Schmerzfortleitung.

Extrakorporale Stoßwellentherapie

Zu unterscheiden ist die radiale von der fokussierten Stoßwelle. Zu beiden Verfahren existieren einige randomisierte und kontrollierte Studien mit verschiedenen Kontrollinterventionen und klinischen Ergebnissen. Stoßwellen sollen regenerative Prozesse einleiten und eine mechanisch induzierte zelluläre Proliferation mit Desensibilisierung von Nervenendigungen am Knochen-Sehnen-Übergang bewirken. Trotz der noch heterogenen Studienlage überwiegen je nach betroffener Struktur Studien, in denen beide Stoßwellenarten in Bezug auf Schmerz und andere Zielparameter zumindest gleichwertig im Vergleich zu anderen Behandlungen bzw. einer sham Stoßwelle abschneiden. Die Applikation sollte in 3–5 Sitzungen in einem Intervall von 1–2 Wochen mit einer Energieflussdichte von 0,08–0,25 mJ/mm² bei einer Frequenz von 2–10 Hz mit 1.000–3.000 Impulsen/Sitzung erfolgen. Einsatzoptionen für die radiale Stoßwelle liegen eher bei großflächigen Muskelsehnenansätzen (z. B. an der LWS), für die fokussierte Stoßwelle bei punktuellen Beschwerden (Ansatztendinopathie der Achillessehne, Fersensporn).