Übersetzt aus dem Englischen:

Original Intro:

Ankle Replacement: Salto Total Ankle replacement (Integra)

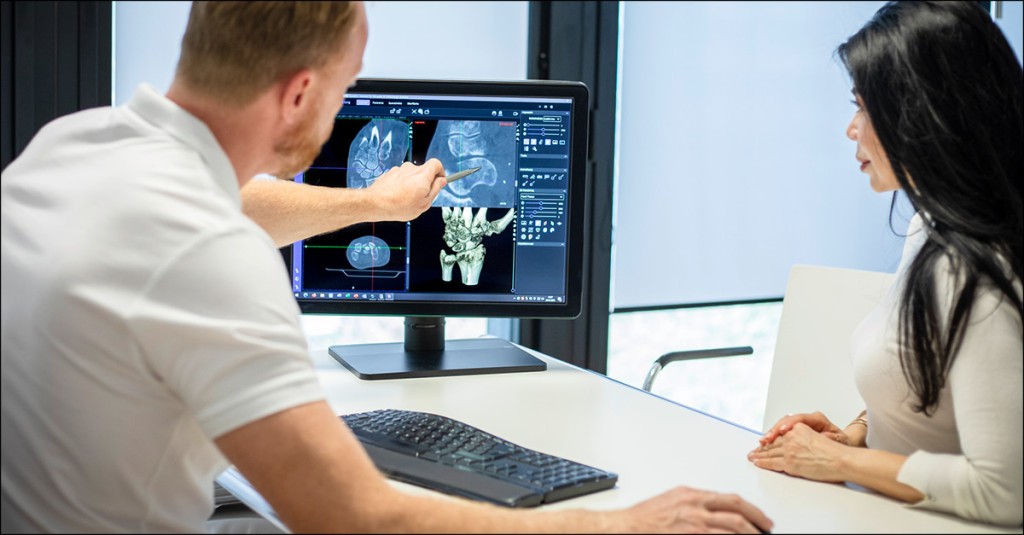

Learn the Ankle Replacement: Salto Total Ankle replacement (Integra) surgical technique with step by step instructions on OrthOracle. Our e-learning platform contains high resolution images and a certified CME of the Ankle Replacement: Salto Total Ankle replacement (Integra) surgical procedure.

Total ankle arthroplasty (TAA) is becoming more common and is a reliable alternative to ankle fusion, for end stage ankle arthritis. In the UK, the age groups are similar to that of other arthroplasties – being routinely performed in the over 60’s and, in younger patients only under certain circumstances.

There are many new types of ankle replacement on the market and it is the largest growth area in arthroplasty manufacture. However only a few implants have published results over 5 years, and the benchmark used to judge lower limb arthroplasty is more commonly 10 years Therefore, it’s important to select the type of ankle replacement carefully. Of the longer term studies currently in publication, the survivorship of the better implants matches that of knee replacements over this time frame.

The replacement is very similar to a total knee replacement, with modular (3 part) or fixed bearing (2 part) options. The curved metal dome of the talar implant and the flat plafond of the tibial implant are separated by an ultra-high molecular weight polyethylene insert, that conforms on each of its surfaces to these two different geometries.

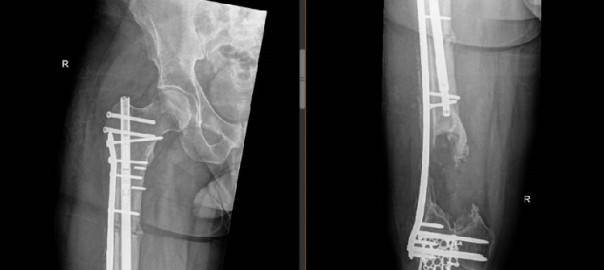

The TAA is inserted through an anterior approach in nearly all cases and there are a wide variety of techniques and jigs for preparing the joint, with no one system unequivocally superior.

An ankle replacement is a complex procedure, performed in a restricted anatomical region. There is only a small margin for error with bone resection as well as a poorer wound healing environment than either a hip or knee replacement. There is a long learning curve and higher complication rates, than with hip or knee replacements with the volume of suitable cases being low – approximately 1% of the numbers of knee replacements being performed in the UK.

The functional outcomes, when comparing ankle replacement and ankle fusion, show understandable improvements in the range of movement but little difference in function or levels of pain.

Previously, the surgical complications were thought to be much higher in ankle arthroplasty, but recent studies shown that the complication rates are now very similar when compared to open arthrodesis.

As with all arthroplasties, the longevity and wear of the implant needs to be considered carefully, especially in younger patients. Current evidence though shows high success rates of conversion of a failed ankle replacement to a fusion, thereby alleviating some of this concern.

The decision whether to perform an ankle fusion or ankle replacement remains very individualised, depending on the experience of the surgeon and multiple patient factors, including age and especially the health and vascularity of the local soft tissues. Certainly, pre-existing arthritis in the surrounding hindfoot joints is a potential contra-indication to isolated ankle arthrodesis and a solid indication for ankle arthroplasty.

The Salto total ankle replacement has a 17 year track record, and is an implant that I have found reliable with jigging that aids reproducible implantation. Specific features that differentiate it are various:

An anatomical talar design with differing medial and lateral curvatures – this replicates the anatomical curvature of the normal talus (many other implants don’t have this anatomical design) and better tribology.

It is a 3 part modular design, where the meniscal insert is mobile and self-centering, which I believe positions it more accurately at the mechanical axis of the joint. On first weightbearing, the implant should “self-centre”

Its implantation, although more complex than some other ankle replacements, provides the ability to make multiple fine adjustments for length, translation and rotation of the jigs. This gives the surgeon optimal accuracy for joint positioning

The design of the integration surfaces also result in very good primary stability upon implantation, which further improves with osseo-integration.

OrthOracle readers will also find the following associated instructional techniques of interest:

Ankle replacement-Revision using Wright Invision Ankle replacement system

Ankle replacement-Wright Infinity ankle replacement

Ankle replacement-Wright Prophecy

Ankle replacement-Star ankle replacement (revision of mensical component)

Ankle Replacement-BOX total ankle replacement (MatOrtho)

Author: Pete Rosenfeld FRCS(Tr & Orth)

Institution: St Marys Hospital & The Fortius clinic, London, UK.

Clinicians should seek clarification on whether any implant demonstrated is licensed for use in their own country.

zum AOUC-Angebot für OrthOracle